7月25日至27日,北京科学中心“北科展教坊”以“AI助力动物保护”为主题,开展了一场特别的青少年科学教育营地活动。孩子们首先在北京科学中心主展厅中的“消失的朋友”展区,认识那些已经离开我们视野的生物;又在编程教室里动手实践,用一行行代码讲述它们的故事,守护它们的家园。

看 · 沉浸展厅:走进生命的演化长河

“这是真的?”一个孩子在展厅里轻声问道。

“消失的朋友”展厅没有繁复装饰,却以化石、模型和互动装置,将那些早已绝迹的生物“请”回眼前。通过模拟“生态盲盒”的形式,孩子们在探索中遇见震撼:曾经主宰海洋的物种,如今已被人类遗忘。展区重点介绍了寒武纪生命大爆发等关键事件,帮助孩子建立对生命演化、环境变迁的系统认识。他们开始思考:这些生物为何会消失?如今的动物,还安全吗?

创 · 编程实验室:用技术守护的第一步

离开展厅,孩子们来到编程教室。在科技辅导员的引导下,他们通过图形化编程语言,开发出一个个动物识别小程序。点开界面,不同动物的生活习性、分布环境一一呈现,互动问答间,孩子们学会了如何用科技了解并记录自然。

更重要的是,他们不只是在“写代码”,而是在学习如何通过技术解决实际问题。如何减少人类活动对动物栖息地的干扰?如何帮助人们更好地认识野生动物?一个个问题,慢慢找到了答案。

宣 · 做一张海报,写一份能“落地”的保护计划

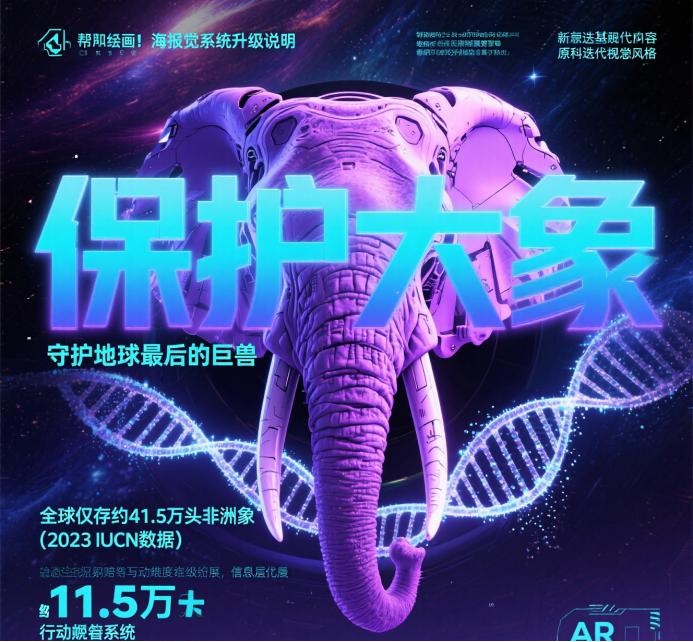

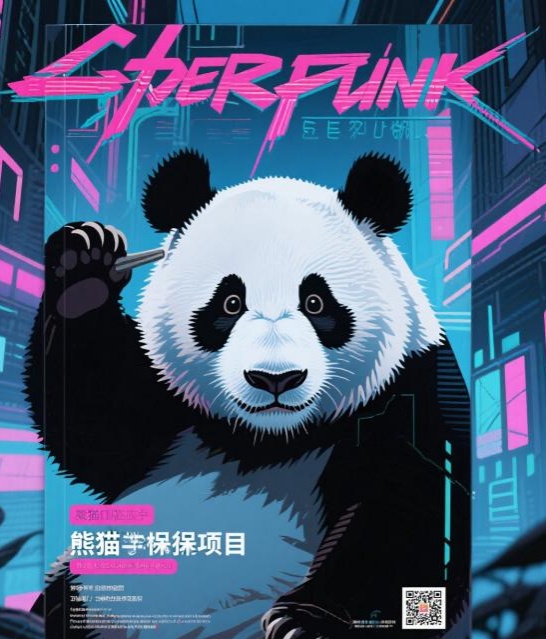

AIGC技术不仅为孩子们带来了设计的便利,也激发了表达的力量。在科技辅导员的指导下,孩子们运用人工智能工具,设计出一张张富有视觉冲击力的公益海报,并围绕动物保护,撰写出一份份“说得清、做得到”的计划书。

比如:在校园设立护鸟角、制作流浪动物观察记录册、为家庭设计“节能减碳”行动日历……这些建议虽然简单,却真实可行,贴近生活。

科学的种子,从这些“小计划”中悄悄发芽。

思 · 从“看见”到“改变”,让科学课助力青少年科学素养提升

“我写的程序能让更多人了解濒危动物,做的海报能提醒别人少破坏环境,原来我也能做点事情。”一位小营员在分享时这样说。家长也深有感触:“孩子回家后一脸认真地说,‘以后我们家的塑料袋要少用点’。这不是被灌输出来的态度,而是他自己在过程中想明白的道理。”

北科展教坊通过“探问—究理—践真知”的闭环教学方式,让孩子们在沉浸中学习,在动手中理解,在项目中改变。他们从“旁观者”变成了“参与者”。未来,北京科学中心将继续推动“场景化+项目制”的科学营地建设,把科学素养的培养融入一个个真实的项目中,引导青少年用好奇心发现问题,用科学方法寻找答案,用实际行动参与社会实践,在体验中增长本领,在探索中培育担当,逐步成长为具有科学精神和创新能力的新时代青少年。

弘扬科学家精神

播撒科学的种子

让科学普及与科技创新两翼齐飞

来源:数字北京科学中心

常盈配资-股票交易配资-在线杠杆配资-在线杠杆配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。